Mar 10, 2025 | Economía / Economía del Agro, Opiniones

Mar 9, 2025 | Opiniones

Enrique Vivot, de Southern Cone Partners analizó la macroeconomía en tiempos de Javier Milei y señaló las principales variables que analizan los inversores que miran a la Argentina.

“Hay plata y proyectos: hay que acercarlos. También, al capital hay que entenderlo, y saber la diferencia entre buscarlo aquí o en el Extranjero, porque entender eso ayuda a acercarlo. Hace falta llevar un mensaje consistente y continuo hacia el mercado y los proveedores de ese capital que está buscando proyectos, y que los busca en la Argentina”.

La frase de Enrique Vivot, manager partner de la firma Southern Cone Partners, fue realizada en la última edición de Agro Management en noviembre del año pasado. La empresa es referencia entre inversores a la hora de buscar una asesoría estratégica y financiera.

Hoy, varios meses después, el panorama de interés de parte de inversores de capital para elegir a la Argentina como destino de fondos parece no haber cambiado de color, pero Vivot analizó junto a Infocampo algunos pormenores a tener en cuenta.

“El momento obviamente para Argentina es muy positivo, a nivel general vemos mucho más interés de inversores internacionales, pero también locales, que son los que prevalecen. En esos procesos de venta de activos cada vez más vemos a más inversores internacionales participando, interesados, y eso definitivamente es una prueba de que el contexto es positivo”, manifestó por estos días ante el llamado de este medio.

LA MIRADA DE LOS INVERSORES SOBRE ARGENTINA

Uno de los casos que para Vivot grafica la tónica en el ámbito de negocios es la compra de Telecom a Telefónica. O incluso, las llamativas ofertas que recibieron firmas como Adecoagro y Bioceres, gigante de los agronegocios argentinos, por parte Tether Holdings Limited, uno de los mayores grupos empresarios ligados al mundo de las criptomonedas.

Vivot analizó el caso particular de la presentación que formuló Tether ante Adecoagro: “Cuando pasás a ser el accionista más importante de la compañía, de alguna forma vas a querer que la representación en el directorio sea acorde. Y entonces vas a tener más representantes que cualquier otro y vas a tener ‘de facto’ el control de la empresa”.

Todo esto ocurre mientras, del otro lado del negocio, hay empresas sumidas en crisis, como Los Grobo, su subsidiaria Agrofina y Surcos. De todos modos, Vivot parece coincidir con la mirada general que hay respecto a estos casos: fueron producto de malas decisiones de management y no de un escenario de crisis financiera generalizada en el agro.

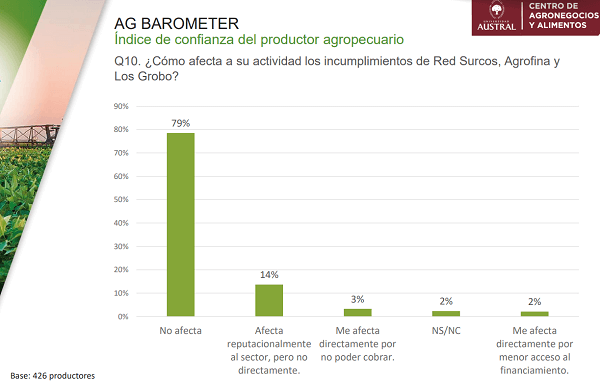

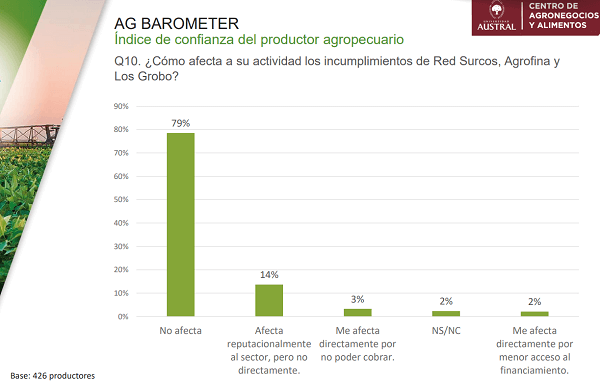

Esa es la opinión que recientemente expresaron, por ejemplo, los empresarios del sector consultados recientemente por la Universidad Austral para la última edición de su Ag Barometer: el 79% manifestó que la cesación de pagos/default no los afecta dado que consideran que es más un problema específico del management de esas empresas, que del sector en general.

En concreto, la mirada de Vivot es que aquí ocurrió un “encapsulamiento”, y no que haya un cuadro general de deterioro sectorial.

En concreto, la mirada de Vivot es que aquí ocurrió un “encapsulamiento”, y no que haya un cuadro general de deterioro sectorial.

“Entiendo que el grupo (NdR: por Los Grobo) venía sufriendo previamente y tenía una situación de debilidad. Y probablemente haya habido algo de estrés en la economía. Eso lo terminó sufriendo esta parte que estaba débil. Esa es mi teoría personal, y creo que quedó encapsulado porque no he escuchado de otras en situaciones similares después de casi dos meses de sucedido”, expuso.

EL AGRO, EL CAPITAL Y LAS GENERACIONES

Por otro lado, Vivot también se refirió a cómo, en algunos casos, las oportunidades de negocios van de la mano con un aspecto no vinculado a la marcha de la economía o del clima: el campo también es un ámbito en el que los aspectos generacionales influyen a la hora de una decisión de inversiones.

“También, lo que vemos es que hay una predisposición de ciertos actores que ya están en el mercado por aprovechar lo que consideran un buen momento y las valuaciones positivas, y entonces buscan monetizar y vender activos. Entonces, lo que se está generando es una oferta y demanda, porque hay gente que dice, ‘bueno, yo ya cumplí un ciclo, ahora es un buen momento, los activos están en un buen precio y voy a vender’, y del otro lado hay interesados”, expuso.

“En contrario hay inversores que miran eso y dicen ‘bueno, me interesa ese ciclo hacia adelante, lo veo en un contexto positivo y quiero invertir’. El agro no es ajeno a esta tendencia”, analizó Vivot.

Enrique Vivot

EL AGRO Y EL CAPITAL: ¿EN QUÉ PIENSA UN INVERSOR?

Siguiendo esta línea, en el mapa de operaciones de los inversores de capital, según Vivot, aparecen dos ítems a observar en todo momento: el retorno de una inversión y sus riesgos. Aspectos que en la Argentina, a la hora de un desembolso de estas características, requieren para muchos actores bastante ingeniería del cálculos y probabilidades.

“Para hacerlo muy sencillo, aquí todavía se siguen exigiendo retornos bastante más altos que en otros lugares de la región, inclusive. Aún se considera que a pesar de que los riesgos han disminuido significativamente, creo que todavía hay un entorno de riesgo en el que se percibe que hay algo latente”, analizó.

Un viento a favor: en esta primera semana de marzo, el Riesgo País cayó 8,08%, hasta tocar los 717 puntos básicos. Algunos analistas de mercado estiman que la baja seguiría profundizándose y podría verse un nivel de 400 a 500 puntos, que no se observa hace mucho tiempo.

Por eso Vivot sostuvo que hay inversores con “mucho apetito” por Argentina. “Pero todavía siguen teniendo consideraciones cada vez que miran inversiones, incluyendo el agro”, planteó.

Esta última semana el ministro de Economía Luis Caputo participó del 6to Foro de Inversiones y Negocios que se realizó en Mendoza. Allí, ante el gobernador Alfredo Cornejo y fuerte presencia empresarial de la región fue tajante con respecto a la noción de “retornos” de inversiones: “Hay que entender que los retornos que le pedíamos a la Argentina no pueden ser los mismos que se pedían en el pasado“.

“El retorno tiene una relación directa con el riesgo, entonces es normal que se le exija a una inversión un retorno más alto. Pero en un país que empieza a estar macroeconómicamente ordenado, la forma de generar mayor viabilidad es vía mayor inversión. Hay que pensar más en ‘Q’ y menos en ‘P’“, planteó Caputo.

En paralelo, dado este escenario, para el analista Vivot existe una llave que a su entender terminaría por abrir varias puertas que aún permanecen cerradas al pulso inversor y el flujo de capital, ya sea total o parcialmente: un posible acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y vinculado a eso, la salida del cepo cambiario.

El pasado 1 de marzo el Presidente Javier Milei abrió las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y anticipó un avanzado entendimiento con las autoridades del FMI para un nuevo desembolso del organismo internacional.

El libertario sostuvo ante un recinto a medio llenar, dada la ausencia de gran parte del arco opositor, que “en los próximos días” se alcanzaría el acuerdo, y la letra chica del mismo.

En este marco, la política argentina, claro está, no es un capítulo menor a la hora del análisis de quienes buscan invertir.

Pero a pesar de la ausencia opositora en las bancas durante su discurso, también es cierto que el Gobierno supo alcanzar ciertos objetivos legislativos a pesar de ser minoría en el Congreso. El análisis de los empresarios va de la mano a cómo seguirá ese ítem.

“Más allá de lo anunciado, tengo la percepción a título personal de que el acuerdo con el Fondo está cerca. Y pensaría que es algo que va a suceder durante la primera mitad del año”, opinó. No obstante, para Vivot “el mercado está un poco impaciente”.

“Creo que el mercado esperaba que ya hubiera sucedido o que estuviera sucediendo en este momento. Pero creo que sucederá prontamente, aunque reitero que es una sensación personal”, estipuló. A su entender el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo, y el propio Milei, “está trabajando muy bien”.

SI HAY ACUERDO…¿SE VA EL CEPO?

“¿Alcanza un acuerdo con el FMI para salir del cepo cambiario?”, le preguntó Infocampo a Vivot, que sugirió entre risas: “Es una buena pregunta…”. Para el representante de Southern Cone Partners no hay dudas: sería la salida definitiva para el cepo, ya sea directa o indirectamente.

“Ese será seguramente uno de los grandes puntos de detalles del acuerdo. Porque quizás no sea para salir del cepo directamente con ese desembolso, pero indudablemente te da la posibilidad de que sumes a otro inversor o que se pueda completar de otra manera. Te perfila distinto”, analizó.

“Creo que están en las gateras varias personas o inversores esperando a que cierres con el Fondo para ofrecerte dinero, gente que dice, ‘bueno, si el Fondo entra, yo entro’. Siempre hay un líder para esas cosas, y en este caso el Fondo estaría liderando en esa situación”, cerró.

Primicias Rurales

Fuente: Infocampo

Mar 5, 2025 | Opiniones

Escribe Susana Merlo

Buenos Aires, miércoles 5 marzo (PR/25) — En realidad, la mayoría de los productores, como ciudadanos comunes que son, no tienen mayor idea de si el dólar está caro o barato; si se debería devaluar o no; si el peso está sobrevalorado, y toda una serie de cosas por el estilo que, en general, son del mundo de las finanzas, y que demasiadas veces parecen muy alejadas de la producción. Mucho más lejos aún que el “carry trade” que les recomienda algún funcionario, que sabe tanto de campo, como de fusión nuclear.

Pero lo que si pueden calcular o estimar, gracias a los mercados de futuro y alguna calculadora, es a cuanto van a vender lo que logren producir, que monto cobrarían aproximadamente por esas mercaderías, y para que les puede alcanzar ese monto.

Y aquí aparecen los factores confluyentes de esta campaña en particular: cotizaciones agrícolas internacionales más bajas que en los años anteriores, costos de producción (en dólares) más altos que en el pasado, caída de la producción estimada por problemas climáticos (seca), beneficios fiscales “transitorios” (recorte de las retenciones), y gran tembladeral político (Suprema Corte, cripto monedas, etc.), todo con miras a las alecciones legislativas de medio término.

Semejante cóctel, sin duda, inmoviliza a cualquier producción, pero más aún a la agropecuaria, y con independencia de las malas condiciones generales de arrastre que ya traía. Es que la incertidumbre en el campo, suspende inmediatamente las decisiones.

Enterrar dólares hoy, para recuperarlos cuando se coseche dentro de 6 meses, con las variables climáticas y de mercados internacionales, es mucho riesgo, pero si además se le agrega el factor de política local, pasa a ser una especie de ruleta rusa con varias balas en el tambor…

Difícil de entender para los que no están en el rubro, más aún si son macroeconomistas, con muy pocas excepciones.

Y, si bien es cierto que después de muchos años de estancamiento y de sumar escollos a la producción, al comercio, a la industria, y a cualquier tipo de inversión productiva que se planteara, este último Gobierno cambio la tendencia y comenzó a remover frenos y sobrecostos, todavía es mucho lo que falta y en temas clave, tanto en lo que se refiere a la política tributaria, como a la laboral, que deben corregirse cuanto antes, al menos, si se pretende aumentar la producción (como se está haciendo con el sector energético y minero), y las fuentes de mano de obra descentralizando, simultáneamente, los centros de trabajo a lo largo de “todo” el país, algo que muy pocos rubros pueden ofrecer como lo hace el campo y sus industrias derivadas.

Pero la inercia del estancamiento de 25 años es muy pesada. Y si no hay planes claros, va a ser difícil remontar un cuarto de siglo de atraso.

De hecho, y a pesar de los extraordinarios adelantos tecnológicos el área agrícola de cultivos anuales apenas aumentó 10% en las última década (de 38 a 42 millones de hectáreas), mientras que la producción solo se incrementó en 12% (de 123 mill/tn a 138 millones en el 23/24, pero después de haber registrado un “discutido” pico de 146 millones en la campaña 18/19). O sea, una caída de 5% en relación al máximo.

La soja acusó una baja de 21% en la misma década, pasado de 61 millones a apenas 48 millones volumen que, seguramente, se repetirá (si hay suerte) en la actual cosecha.

Y qué decir de la ganadería vacuna, emblema del comercio exterior de la Argentina, que no logra siquiera recuperar el rodeo de más de 60 millones de cabezas que llegó a tener, y ahora, mientras los niveles de faena de hembras siguen en porcentajes de “liquidación”, muy lejos de cualquier idea de aumento, aparece algún funcionario hablando del “récord” de exportaciones, sin darse cuenta que se debe a la muy alta faena de vientres, y no al crecimiento genuino.

Se puede seguir con la fruticultura, o la lechería, que llegó a 10.600 millones de litros en 1998, y ahora se ubica en 11.000 millones. Pasaron 27 años. Y así sucesivamente.

Por supuesto que también hay que reconocer la prolongada sequía que viene afectando a la Argentina, o la caída ahora de los precios internacionales de los granos, aunque también hubo períodos “de oro” en los que las cotizaciones volaron con trigos superando los U$S 400/tn (ahora alrededor de U$S 200), y sojas por arriba de los U$S 600/tn (actualmente alrededor de U$S 370).

De todos modos, y a la luz de los resultados en los países vecinos que, en general, sufren las mismas alternativas climáticas e internacionales, queda claro que con un puñado de medidas aisladas, y a veces, hasta inconexas no alcanza para cambiar el rumbo, ni para dar credibilidad a los inversores, y “el campo” es el principal inversor que tiene el país, con entre U$S 15.000-18.000 millones anuales.

Cualquier presidente, o ministro, le prestaría atención a esto….

Primicias Rurales

Fuente: El Diario de Susana Merlo

Feb 26, 2025 | Opiniones

Rosario, Santa Fe; miércoles 26 de febrero (PR/25) – – En la semana pasada el clima se puso seco sobre el norte de Brasil donde están levantando soja y sembrando maíz de safrinha. Esto permitió llegar casi a los niveles promedio. En tanto en el sur de Brasil y Argentina las lluvias llegaron y estabilizan las perspectivas de producción.

En el caso de Argentina, mientras la cosecha de maíz temprano inicia, el tardío y la soja se benefician de los aportes. Esto debería empujar precios a la baja, pero se logran sostener dado que Brasil está fuera del mercado de exportación de maíz, EEUU absorbido por Mexico, y Argentina disfrutando de una demanda inusualmente alta. En el caso de soja, la mercadería brasileña está llegando algo tarde a los puertos, generando primas de exportación en suba, mientras que los aceites están muy volátiles.

Pero todo esto podría cambiar cuando los porotos que ahora se están trillando a ritmo acelerado, encuentren su camino al puerto. De todas formas, hay expectativa por el Outlook Forum del USDA que se hará esta semana, y mostrará proyecciones no oficiales de oferta y demanda en EEUU. Se habla de un aumento de 1,3 M.ha de maíz y una baja en soja de esa proporción. “¿Alcista soja y bajista maíz?” se pregunta Dante Romano, el profesor del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

En el mercado de trigo se recortan las estimaciones de exportaciones de Rusia, al tiempo que los precios de exportación van subiendo. La condición de trigo afectada por temperaturas muy bajas, cae tanto en EEUU como en el Mar Negro.

Localmente las lluvias traen algo de alivio, y permiten a los productores una certeza productiva mayor. En el caso de maíz, que además muestra precios muy interesantes, esto gatilla ventas. Teniendo en cuenta que Brasil ahora va camino a sembrar la Sarinha en fecha, no hay dudas que también se debería avanzar en ventas de maíz tardío.

En cuanto a soja el avance de ventas es más tímido, toda vez que el final sigue abierto y el precio óptico de los 300 US$/tn se hace desear. De todas formas, este valor tampoco es tan atractivo como para esperar una avalancha de ventas.

En el caso del trigo los precios locales se fortalecen, pero no se nota una demanda activa. En el caso de la posición julio está llegando a 230, lo cual debería empujar ventas.

Por otro lado despierta interés el mercado de 220 para trigo diciembre 2025, porque junto con una caída en los valores de insumos hace que las relaciones insumo/producto sean interesantes. Sin embargo es temprano en el ciclo y muchos productores sólo tomaran esto en cuenta para decidir áreas, cuando siendo un producto tan volátil y trabajando en un contexto complejo, sería recomendable capturar esas relaciones insumo producto.

El factor climático local

Las lluvias están llegando con frecuencia, alternando con períodos secos. Sin embargo hay algunas regiones donde los aportes han sido menores, como en parte del noreste, y sobre el sur de Buenos Aires.

“La situación de los cultivos es muy cambiante, ya que hay zonas que nunca recibieron lluvias, que son las más complicadas, otras que iniciaron bien, se secaron en período crítico y ahora reciben humedad, en donde hay pérdidas menores, y finalmente zonas de siembra más tardía que implantaron seco, y recién ahora reciben agua. Estás regiones tienen pérdidas más importantes” expresa Romano.

Los próximos días tendrán temperaturas muy altas, y luego lluvias generalizadas. “La pregunta es si los cultivos más complicados lograrán llegar en condiciones al próximo round de lluvias” concluye Romano.

Primicias Rurales

Fuente: Universidad Austral

Feb 18, 2025 | Opiniones

Rosario, Santa Fe; martes 18 febrero (PR/25) – – Si bien en Argentina el clima está en boca de todos, la soja también toma protagonismo. Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos, destaca que, si bien semana cerrada al 5 de febrero se observó un mayor ritmo de ventas de soja nueva, “esto estuvo en línea con lo habitual para estas fechas, lo cual no se condice con los precios en la zona de 300 USD/tn. El valor no sería tan tentador desde el lado del margen, y el riesgo productivo persiste. Al caer la producción esperada, se necesitan mejores precios para alcanzar el punto de equilibrio”.

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires mostró una caída de 4 puntos en la calidad buena a excelente de los cultivos, y la condición hídrica también desmejoró 2 puntos a 62% adecuada a óptima. Aunque lluvias comienzan a llegar, no logran estabilizar la calidad de cultivos. “Lamentablemente, el ciclo se parece más al de 20/21, donde la merma productiva estuvo por encima del 20%. Los años donde las lluvias estabilizaron los cultivos de fin de enero en adelante, vimos mermas de 5%”, recuerda el investigador de la Universidad Austral.

En Argentina, se comercializaron con precio sólo el 2% de la soja contra 7% promedio para esta fecha. En tanto, de soja vieja estamos al 67% contra 76% promedio.

“Faltando poco para la llegada de la nueva campaña, quedarían todavía en Argentina 12 M.Tn. de soja en poder del productor, y 4 entregadas a fijar sin precio. Es posible que pasen de campaña 10 M.tn. de soja. De todas formas, casi la mitad de esto podría ser para recomponer el stock del año pasado. A esta fecha quedaban sólo 4 M.Tn. en poder de productores”, subraya Romano.

El factor climático local

Decididamente, el patrón climático en Argentina ha mejorado. Se dieron lluvias en la zona núcleo que ausentes durante enero, y los cultivos se estabilizan. Sin embargo, el sudeste de Córdoba sigue rezagado, y es una zona productiva muy importante. También ocurre lo mismo con el sur de Buenos Aires, aunque con un comienzo muy bueno, y los cultivos se defienden mejor.

El noreste argentino continúa como la zona más complicada. Las lluvias no terminaban de llegar, pero este fin de semana finalmente arribarán.

El pronóstico sigue con lluvias altas para el centro y norte la semana que inicia, y luego tendría aportes más generalizados, abarcando también el centro y sur de Buenos Aires.

“La humedad de suelos tiene una notable mejora en la franja media del país, donde está la región más productiva. El noroeste y el sudeste de Córdoba se mantienen bien, y el resto del país enfrenta severas limitantes”, detalla el especialista del Centro de Agronegocios y Alimentos de la UA.

Está lloviendo mejor, pero la calidad de cultivos se deteriora. “¿Estaremos para pérdidas menores? ¿O podemos esperar una caída del orden del 20% como sugiere la merma en calidad de cultivos de maíz y soja de la BCBA? Esto hace que, salvo casos de precios muy altos como ocurre con maíz, la comercialización se vuelva lenta. La zona de los 300 en soja no está traccionando como se supondría por este tema”, puntualiza Romano.

“En tren de recomendaciones, con mercados más altos, apuntar a pisos unos 10 USD/tt por debajo de los valores a los que se puede vender (190 en maíz, 292 en soja) invirtiendo un 2% del precio de los granos en primas, nos hace mucho sentido, especialmente en soja”, sugiere.

“Recordemos que los días 27 y 28 de febrero se llevará a cabo el Outlook Forum y tendremos los primeros datos de intención de siembra en EEUU, y de oferta y demanda para ese país. Con estos precios, la soja debería bajar por lo menos las 1,2 M.ha. que le sacó el año pasado al maíz. Veremos qué implica eso a nivel de stocks y precios esperados para el productor”, expresa.

Mercados internacionales

La actualización del reporte del USDA no trajo datos interesantes. En lo fundamental, la cosecha de soja de Brasil avanza lenta, y los problemas logísticos demoran su llegada a puerto. “Pero nadie pone en duda que estamos ante una enorme cosecha de soja de ese país”, dice Romano.

En ese marco, Argentina tiene problemas productivos “que no tienen un final claro”, y Paraguay también pierde algo de volumen. “Sin embargo, el mundo contaría con niveles confortables de oferta, y una demanda lenta, con China desacelerando”, agrega.

“La demora en arribar soja a los puertos de Brasil hace que las primas FOB de poroto aumenten y habilitó a algunos exportadores a generar mercados en la zona de los 300 USD/tt (sin tocarlos). Si las primas se normalizan y Chicago cede, como es de esperar, deberíamos ver precios por debajo de esto”, detalla.

En el caso de maíz, la ecuación de oferta y demanda es mucho más ajustada. Menor producción de EEUU, Brasil exportando poco maíz y dudas productivas en Argentina. A esto se le suma la incertidumbre sobre si Brasil terminará implantando a tiempo la safrinha.

En el mercado de trigo la oferta tiene un problema: menor presencia de Europa y Rusia en los mercados. “EEUU, Argentina y Australia disfrutan de un mercado sin los competidores que suelen poner techo a sus precios. Pero la pregunta es hasta dónde podremos llegar, ya que de todas formas los stocks del mundo no son tan bajos. Otra fuente de presión alcista es que, al encarecerse el maíz, aumentaría el consumo forrajero de trigo”, analiza Romano.

“En lo global, EEUU muestra inflación en suba, y esto genera preocupación. Un dólar débil podría ayudar a los commodities. La guerra comercial de Donald Trump estaría, por un lado, haciendo pensar que la economía norteamericana podría fortalecerse, pero, por el otro, que la inflación se dispare. El mercado hace malabares con esto”, concluye.

Primicias Rurales

Fuente: Universidad Austral

Feb 14, 2025 | Economía / Economía del Agro, Opiniones

Por Marcelo Capello, vicepresidente del IERAL

Buenos Aires, viernes 14 febrero (PR/25) — El superávit logrado en 2024 abre margen para reducir la presión impositiva, pero solo si el gasto se mantiene bajo control. Un acuerdo fiscal entre Nación y provincias es clave para sostener el equilibrio y liberar recursos.

- Si el gasto crece solo con la inflación, habría margen para bajar impuestos distorsivos como DEX e Ingresos Brutos.

- Nación podría reducir un 19% el impuesto a débitos y créditos bancarios y los DEX.

- Las provincias, con la misma regla, podrían bajar hasta un 22% Ingresos Brutos y Sellos.

El gobierno nacional terminó 2024 con un superávit primario equivalente a 1,8% del PIB y financiero de 0,3%, después de 15 años de déficit fiscal. Por su parte, el conjunto de provincias y CABA habrían terminado el año 2024 con un excedente financiero de alrededor de 1,3% del PIB, el mayor en muchas décadas.

Quiere decir que, aún con una baja calidad inicial del ajuste por el lado del gasto¹, y con algunos reclamos de provincias hacia el gobierno nacional, resultó posible equilibrar las cuentas y evitar una nueva crisis de deuda o explosión inflacionaria.

Con la actual distribución de responsabilidades para gastar y recaudar entre Nación y provincias, con la vieja ley de coparticipación y con un gobierno nacional sin gobernadores propios ni mayoría en ninguna de las cámaras legislativas, resultó posible lograr un equilibrio (incluso superávit) fiscal. Ahora ambos niveles de gobierno no deberían tener excusas para mantenerlo, a la vez que mejoran la calidad del ajuste y de las relaciones intergubernamentales.

Se trata de un logro muy relevante, y no menos importantes son los desafíos fiscales y económicos aún existentes para el corto y largo plazo, tras cerca de 3 décadas de imprudencia fiscal y despreocupación por la competitividad de la economía:

Mejorar la calidad del ajuste por el lado del gasto, recuperando la inversión pública o viabilizando en poco tiempo su financiamiento por vía privada, así como evitando recortes de erogaciones (o logrando acuerdos al respecto) que más probablemente sean revertidas a futuro por decisiones judiciales;

Dada la existencia de un tipo de cambio real relativamente bajo, que podría resultar en una situación de largo plazo, mejorar la competitividad por vías no cambiarias, como la disminución de la presión tributaria, eliminando/modificando/sustituyendo los impuestos más distorsivos, una reforma laboral, la desregulación de actividades y la simplificación de los trámites burocráticos.

Aprobar por ley reglas fiscales que garanticen el equilibrio fiscal intertemporal, conformando un fondo anticíclico que, además de morigerar los vaivenes de la economía, genere certidumbre respecto a la consistencia y permanencia de la política fiscal en el tiempo.

Tratándose 2025 de un año electoral, mantener las cuentas fiscales en orden resulta aún más desafiante, especialmente en las provincias, dado que, como la baja en la tasa de inflación nos les genera rédito político directo, estarán interesadas en aumentar la inversión pública o el gasto en personal en un año electoral. Por tal razón, y por las cuentas pendientes existentes en materia de competitividad, se necesita urgente un nuevo acuerdo fiscal entre nación y provincias que, entre

otras cosas, le ponga un techo al aumento del gasto en ambos niveles de gobierno entre 2025 y 2027, y asigne el excedente fiscal a la reducción de los impuestos más perjudiciales para el crecimiento económico.

En años subsiguientes, el objetivo debería ser también la creación de un fondo anticíclico.

(¹ Poda casi total de la obra pública, recorte de algunas transferencias que generan reclamos judiciales, etc.)

Pregunta central: ¿Qué margen para bajar impuestos tienen ambos niveles de gobierno si sus erogaciones aumentan nomás que la inflación en 2025? Partiendo del superávit alcanzado en 2024, dado que este año se espera una recuperación de la actividad económica, y con ello un aumento de la recaudación por arriba de la inflación, si el gasto no sube más que el IPC, se liberarían recursos para bajar impuestos

. Lo anterior, resulta adicional a la posibilidad de sustituir impuestos malos, como Ingresos Brutos, por otros más neutrales, como IVA o Ventas Minoristas, sin perder recaudación con la reforma.

Para responder esa pregunta, aquí se realiza un ejercicio en que se prevé que el PIB e inflación promedio resulten los esperados por el gobierno nacional en 2025 (suba del PIB del 5% e inflación promedio del 35,6%, o del 18% si se mide dic/dic), e inicialmente se supone “como si” el impuesto PAÍS y los Derechos de Exportación (DEX) se mantuvieran en 2025 como era su situación a fines de 2024.

Finalmente, se considera que el gobierno nacional termina el año 2025 con equilibrio financiero, mientras que el consolidado de provincias más CABA finalizan el año con un superávit financiero

equivalente a la mitad del que podrían obtener en 2025 sin bajar impuestos.

Con los supuestos consignados, la recaudación nacional podría aumentar un 44,6% en 2025, versus una inflación promedio del 35,6%. Con la regla fiscal propuesta, el gasto total no debería aumentar más que la inflación, lo cual implicaría una suba del 51,3% en el gasto que aumenta automáticamente con el IPC y del 28,4% en el resto de las erogaciones (variación real del 11,6% y -5,3%, respectivamente).

Así las cosas, en 2025 el superávit financiero nacional aumentaría a 1,3% del PIB, que estaría disponible para bajar impuestos. Dado que para 2025 ya están vigentes la eliminación de PAÍS y una baja parcial y transitoria de DEX, que insume 0,8% del PIB, con los supuestos planteados quedaría la posibilidad de una reducción adicional de impuestos por 0,5% del PIB, que permitiría disminuir, por ejemplo, un 19% de los DEX y del impuesto a los débitos y créditos bancarios (IDCB).

En cambio, si no se estuviera dispuesto a una nueva caída real en las erogaciones no automáticos en 2025 (gasto en personal, subsidios en energía y transporte, algunos planes sociales, inversión pública, transferencias discrecionales a provincias, etc.), en este escenario se eliminaría la posibilidad de aprobar nuevas reducciones de impuestos nacionales en 2025, además de lo ya ocurrido para PAIS y DEX.

Con relación a las provincias, se estima que sus ingresos totales podrían aumentar un 42,1% nominal durante 2025, de modo que, si sus erogaciones aumentaran no más que la inflación, alcanzarían un superávit financiero del 1,9% del PIB. Si dedicasen la mitad del excedente a bajar impuestos, podrían reducir hasta un 22% el impuesto sobre los Ingresos Brutos y de Sellos.

Resulta claro, con dichas estimaciones, que si bien no resulta política ni socialmente posible ajustar el gasto nacional y provincial en 2025 en la medida que ya ocurrió con el shock de 2024, sí podría aplicarse una regla fiscal acordada por ambos niveles de gobierno (y provincias sumando a municipios) para que desde 2025 y hasta 2027, el gasto público no aumente más que la inflación.

Si en ese lapso la economía crece, esta estrategia liberaría todos los años recursos para bajar

impuestos distorsivos y, además, conformar un fondo anticíclico.

Primicias Rurales

Fuente: IERAL Fundación Mediterránea

En concreto, la mirada de Vivot es que aquí ocurrió un “encapsulamiento”, y no que haya un cuadro general de deterioro sectorial.

En concreto, la mirada de Vivot es que aquí ocurrió un “encapsulamiento”, y no que haya un cuadro general de deterioro sectorial.